失敗を繰り返した末に辿り着いたロボット開発。

ドーナッツロボティクスが注目を集めたのは2020年。新型コロナウイルス感染症によってパンデミックが発生し、そのときに同社が発表したのがスマートマスクのC-FACEだった。マイクが内蔵され、話した内容が相手のスマートフォンに文字や音声で届けられるだけでなく、翻訳や議事録作成も行う。ソーシャルディスタンスが重要視されていた当時、ニューヨークタイムズや朝日新聞GLOBEなど、国内外のメディアがこぞって取り上げた。

「世界36カ国、137社からC-FACEを購入したい、当社に投資をしたいという問い合わせが殺到しました。ただし、コロナ禍が落ち着くとC-FACEの需要はなくなると思っていましたから、この商品で培った翻訳などの技術を生かして新製品の開発に取り掛かりました。それが2022年に発売したイヤホン型デバイスのclip EARと、2024年に発売したAI会議システムのdonut AI(議事録ver.)です」

clip EARは耳に装着してオンライン会議を行うと、発言者の言葉が参加者のPC上にリアルタイムで字幕表示されるというもの。翻訳もAIによる議事録の作成もできる。さらに進化したdonut AIは文字起こしや議事録を作成するだけでなく、生成AIが会議に参加することで、議論の課題や次に検討するべき内容を提示してくれる。ここまでの話を聞くと、同社はAI開発会社のような印象を受けるが、実は福岡県北九州市で設立されたロボット開発のスタートアップ企業である。

「私は父方と母方の双方が、それぞれ老舗企業の創業家で、自宅にはテニスコートがあるような裕福な家系に生まれました。父は元総理大臣とあだ名で呼び合う仲でした。しかし、私が14歳のときに父が他界したことがきっかけで一家の生活が一変し、人生の大半がどん底にいるような非常に辛い生活を強いられることになったのです。その後、自分の将来は自分で開拓しなければと思い、大学卒業後に様々な業種で起業を経験しました。そのなかでもデザイン事務所が好評で、店舗の内装やグラフィックデザイン、プロダクトデザインにも仕事の幅を広げていきました」

一応の成功は得られたものの、その後の成長が伸び悩み、さまざまな事業で起業と失敗を幾度も経験。その結果、日本の人口減によって市場が縮小する分野ではなく、100年後でも市場が拡大し続ける分野にチャレンジしたいと思うようになった。そして辿り着いたのがロボット開発だった。ハードとソフトの開発・設計はロボット開発を行うエンジニアに手伝ってもらい、小野氏はプロダクトデザインやブランディングなどを担当。北九州の小さなガレージに3人が集まって開発が進み、2014年に小型ロボットのcinnamon(シナモン)が誕生した。

「cinnamonは頭部にディスプレイを備え接客や見守りをするロボットで、クラウドファンディングで発表しました。それを見たベンチャーキャピタルや上場企業から出資の話をいただき、2017年の羽田空港ロボットプロジェクトに採択されたことで認知度を高めることができました。その後、会社を北九州から東京に移し、2019年末からはじまったコロナ禍に対して、テクノロジーで何かできないかということで急遽開発したのがスマートマスクだったのです」

生成AIの開発力でロボット業界をリードする。

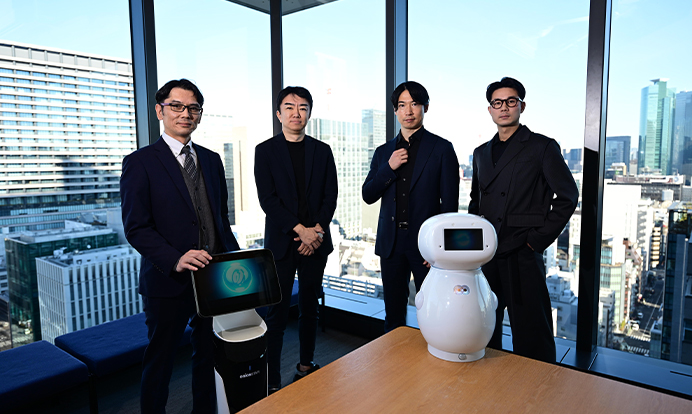

現在は小野氏を筆頭に、COO(最高執行責任者)の西郷潤氏、CTO(最高技術責任者)の林裕一郎氏、CAIO(最高AI責任者)の荻野天翔氏が中心となり、開発が続けられている。世界中のロボット開発における潮流が変わったのは、ChatGPTの登場でLLM(大規模言語モデル)が注目を集めたことだろう。

CTOの林氏は、「LLMによってロボット開発の工程や手法、設計は大きく変わり、人間をマネジメントするような設計思想が必要になった。やがてロボットが自ら経済活動を行うようになると、世の中そのものに変革が起きる」と未来を予測する。AI開発のすべてを引き受ける荻野氏は、「今後デジタルの世界でAIエージェントが広まり、その後にロボットの世界にも浸透していく。将来的に人間の代わりにAIが動いて、外出先から帰ってきたら掃除や洗濯などの雑務が終わっていた、そんな時代がやって来る」とAIの重要性を語った。

「難しいのは、ロボットが担うことで課題を解決できるという具体的なイメージを多くの人たちにもってもらうこと。人間はどんな恩恵を受けることができるのか。私たちがその世界観をつくって世の中に提示し、ロボットというプロダクトに落とし込むところにやりがいを感じる」とCOOの西郷氏は話す。現在では日本の衰退など、悲観的なニュースばかりが伝えられているが、小野氏によればそんな状況は一変するという。

「そう遠くない将来にパラダイムシフトが起こり、世の中は明るくなります。人間の知能をはるかに超えたAGI(汎用人工知能)などが登場すると、人間では不可能だった社会課題の解決、新たな科学的発見、技術のさらなる進歩などをもたらします。世界中のあらゆる問題が解決されるでしょう。すると社会を縛っていた権威やヒエラルキーは意味をなさなくなり、他人と自分を比べることもなくなり、不安が一切なくなります。皆が幸せになれる時代がやってくるのです」

そんな将来に向けて、ドーナッツロボティクスがはじめようとしているのが、「自ら稼ぐ」という概念をもたせたロボットの実証実験だ。家電量販店やスーパーマーケット、ドラッグストアなどで、ロボットが客に歩み寄って商品をプレゼンし、購入を促して会計まで済ませてしまうという。ロボットが普及しない理由のひとつは、能力が足りないことで得られる効果が少ないからであり、自ら売上をつくることを実証できれば、導入に前向きになる企業が増えることを狙った。

「数年前、世界中でそれまでのロボット開発はリセットされ、生成AIやLLMでロボットをコントロールしなければならなくなりました。つまり、生成AIを得意とする企業にとっては大きなチャンスがやってきたということです。当社には生成AIに強いメンバーがそろっていますので、特許をいち早く取得するなどして、オリジナルの開発をすることができました。またsim2realやWorld Modelsといった新しい技術の研究を始めるのもひと歩早かったと思います」

そう話す小野氏がビジョンとして掲げているのが、テスラの開発するヒューマノイドを超えることだという。もともと日本企業のハードウェアを開発・製造する能力は高く、同社の技術と経験を掛け合わせ、ある分野に特化するなどすれば、世界企業をも超えることができるのではないかと考えている。

「現状は動きながら接客できるロボットや家庭内で調理などをするロボットの開発を進めている段階ですが、さらにレベルの高いヒューマノイドの開発も進めております。AIがAIエージェントに進化し、ハードウェアと融合すれば、実際に家庭での雑務をこなすことができます。また国を守るという別の観点から考えても、日本企業が最先端のヒューマノイドを開発することは重要なこと。日本の明るい未来のためにも、世の中に役立つロボットを生み出し続けたいと思います」